姚兴龄生于1935年,是555000a公海会员中心退休老干部,抗美援朝老兵。曾在抗美援朝战争时期随部队入朝,1962年到该院,因消化道疾病切除了脾脏,后师从王晓风、陈芳珊等名医,学成至今仍在门诊坐堂,发挥余热。

见到姚兴龄时,88岁的他还在坐堂诊脉,找他看病的上有双鬓斑白的老太太,下至嗷嗷待哺的小娃娃。他坐在一个宽大的太师椅上,显得他身材很瘦,诊所有只花狸猫,窝在他背后懒洋洋的,这画面十分有趣。

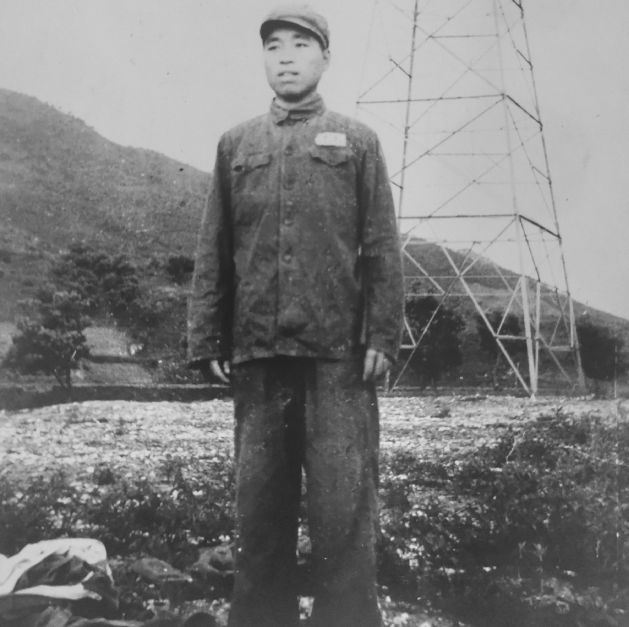

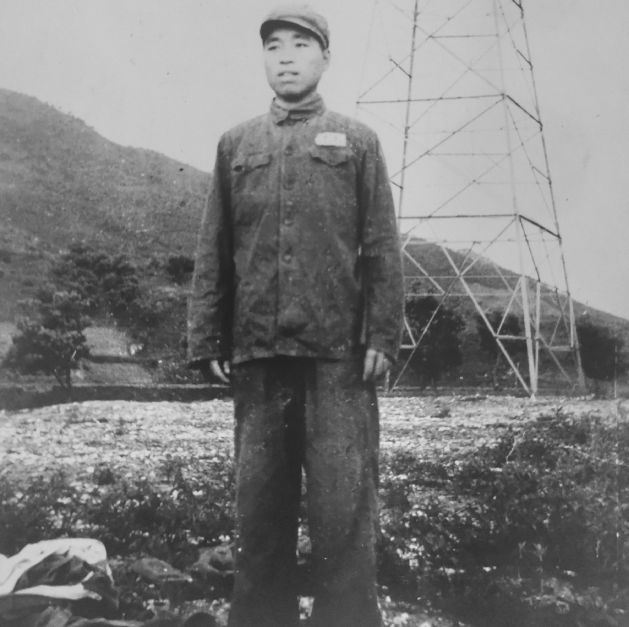

“我出生于1935年,老家就是咱们石桥镇的,家里务农,我的父亲还做些小生意,家里不算富裕,但是也算有口饭吃。”姚老说道:“我在石桥镇上学,从小家里就教育我,要努力学习,因此我成绩还不错。”“1951年的时候,我考上了咱们南阳一高,入学成绩是全校第四名,还算可以吧。那个时候,我哥送我上学,半袋面,半捆柴,跟同学搭伙一起生活。那个时候家里条件艰苦,供了我一年,供不起了,于是我就停学了。1953年当了兵,1956年随着部队进入朝鲜。”“我所在的部队是炮兵一师27团三营八连,代号是‘410部队’。我们去了朝鲜的时候,仗已经打完了,我们在伊川、顺山一代驻扎。”“我们到了朝鲜时,被眼前的景象震惊了。那里真的是一片狼藉……”在回忆起初到朝鲜的场面时,姚老感叹道。我们在一个叫做‘幸福院’的地方,那里边就像是福利院一样,住着伤残的老百姓。我们在那里照顾伤员。 “ 我们驻扎在当地,主要任务就是日常出操、照顾老百姓,我担任连队里的经济委员,主要任务就是负责伙房的杂事。听说我们部队25团的指导员特别有才,他写了志愿军战歌,就是那首‘雄赳赳气昂昂,跨过鸭绿江’。当年我们就是唱着这首战歌进入朝鲜,现在想起来,身上还是充满了力量。”

“后来,我经过培训,又被分配到了‘415部队’209团,这次我们住在老百姓家里,和他们关系非常好。我还记得,学过几句朝鲜话,叫年纪大点的妇女‘阿玛尼’,就是大娘的意思;年轻的姑娘叫‘阿米尼’;结了婚,有孩子的妇女‘阿子玛尼’就是嫂子的意思。”“我们住在老乡的房子里,纪律很严格,不拿群众一针一线,所以朝鲜老百姓非常尊重我们的战士们。平时对我们就像亲人一样,在冬天,我们早上出操的时候,他们就烧好热水倒在洗脸盆里,并且把毛巾洗干净放在旁边,还把牙膏挤好,牙缸放满水……虽然我们不是亲人,但是就像亲人一样对待我们。”听到姚兴龄描述的这些朝鲜老百姓,笔者脑海中浮现出一幅画面:伴随着整齐的口号,一位慈祥的大妈看着远处出操的战士,微笑着把刚刚烧好的开水倒入面盆,留一点倒在牙缸里,期待着年轻的志愿军战士们待会儿洗漱时候喜悦的表情。姚兴龄说道:“1957年的时候,我随着部队回到了国内,部队驻扎在广东韶关曲江县,改名为5675部队,我在卫生队当班长。由于长期的劳累和营养不良,我染上了黄疸肝炎。在解放军165医院住了近一个月的医院后,病情改善了。”“1958年秋天,发生了一件重要的事情:上级命令我们一级战备,攻打金门马祖!由于我是班长,要处理各种繁杂事情,并且还要给战士们做出表率。劳累使我的旧疾又复发了,病情还加重了。大概1960年的时候,我转业回到了地方。”“一开始,在社旗西马桥的麻风病医院,后来又搬到了桐柏县回龙镇。1962年,我进入了555000a公海会员中心,一开始是借调,药房缺一个药剂师,我便从西医转做西药师,后来大概是1965年的时候,我得了场重病,消化道大出血,8月26日,我做了手术,切除了脾脏。当时,同事给我说,虽然手术做好了,但是病好不了,最多还能活三五年。”姚兴龄笑了笑说:“后来,我想着活人不能被病憋死啊,我便四处寻访,先后拜了王晓凤、陈芳珊等著名的中医先生为老师,一边学习,一边思考自己的病情。慢慢地,我也算是学到了一些本领。中医嘛,讲究一个辩证,你看,我今年88,为自己又挣了58年了。”姚兴龄深情地说:“从西医到西药师,再从西药师到中医,我在行医过程中,渐渐体会到了‘济世’的意义,别看我现在这么大岁数还在坐堂,也还是想发挥余热,为社会再做一些贡献。”在聊到555000a公海会员中心这些年的发展时,姚兴龄激动地说:“我希望医院在发展的时候,第一要注意引进人才,高水平、高素质的人才。第二要注意特色专科的发展,把我们的优势显现出来。别看我这么大岁数了,如果医院需要我,我不讲任何条件,随叫随到!”